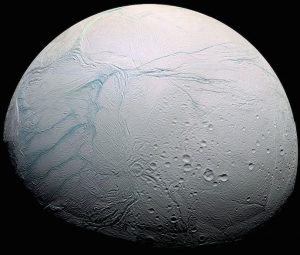

A notícia da semana vem de Saturno, mais precisamente da sua lua Encélado. Encélado é a sexta maior lua do planeta dos anéis e foi descoberta pelo astrônomo inglês William Herschel em 1789, o descobridor do planeta Urano, quando ele usou pela primeira vez seu telescópio de 1,2 metros de diâmetro, que na época era o maior do mundo.

Com apenas 500 km de diâmetro, Encélado só se tornou interessante com a passagem da duas sondas Voyager no começo dos anos 1980. Até então não passava de um pontinho de luz, difícil de se ver, dado que o brilho de Saturno e seus anéis atrapalha bastante. Mas assim que as sondas passaram por perto e mandaram imagens de sua superfície, ficou claro que essa minúscula lua era tão interessante quanto sua irmã gigante Titã.

A superfície de Encélado tem poucas crateras, indicando que ela é muito recente. Os impactos foram sendo apagados ao longo do tempo. Mais ainda, fraturas e rachaduras em sua superfície denunciam que há um processo de tectonismo ativo fazendo com que essas estruturas apareçam e que sua superfície esteja sempre sendo renovada. Mas o que causaria esse tipo de atividade, já que com apenas 500 km de tamanho, não há como Encélado ser geologicamente ativo?

A resposta é a mesma de Europa, uma das luas de Júpiter, água!

Podemos fazer uma comparação com o tectonismo da Terra da seguinte maneira. No nosso planeta, os continentes e as placas tectônicas se movimentam sobre um fluido, o magma. Em Europa, ao invés de placas geológicas, temos grandes massas de gelo que flutuam, não sobre lava, mas sobre água. Os movimentos dessas placas podem produzir as rachaduras, ou fraturas, vistas na superfície da lua. A mesma teoria poderia se aplicar para Encélado, já que essas estruturas existem do mesmo jeito em sua superfície.

A hipótese de um oceano começou a ganhar força quando a sonda Cassini flagrou plumas de vapor escapando do polo sul de Encélado. As imagens mostravam que aproximadamente 250 kg de água são jogados para o espaço a cada segundo a uma velocidade de quase 2.200 km/h! A Cassini também conseguiu “experimentar” as partículas ejetadas e descobriu que além de salgadas, elas continham material orgânico simples. Dois indicativos da existência de um oceano interior.

A grande questão era saber se o oceano se restringiria a um grande mar no polo sul apenas, de onde partem as plumas detectadas, ou se seria um oceano global, envolvendo toda a lua. A resposta, de acordo com um artigo publicado na revista Icarus nessa semana é que debaixo da crosta de gelo, cada centímetro quadrado de Encélado está banhado em um oceano salgado. A equipe liderada por Peter Thomas, da Universidade de Cornell (EUA) usou imagens da pequena lua e as medidas de seu movimento ao redor de Saturno. A aceleração e a desaceleração de Encélado, conforme ela percorre sua órbita, bem como as pequenas variações da medida da gravidade da pequena lua, detectadas pela sonda Cassini foram usadas para se obter essa conclusão. Simulações em computador usando diversas estruturas para o interior da lua mostraram que o melhor modelo que reproduzia os movimentos medidos pela sonda Cassini era o que continha um oceano de 20-40 km de espessura, abaixo de uma crosta de 10 km de gelo.

A descoberta atiça ainda mais a curiosidade dos astrobiólogos, já que o potencial para haver vida microbiana simples é muito grande, assim como Europa. Entre 2006 e 2015 nada menos que 11 missões de estudo de Encélado foram propostas, mas até agora nenhuma saiu do papel. Quem sabe agora alguma delas ganhe algum dinheiro para prosseguir. Enquanto isso, a Cassini deve ainda fazer mais 3 sobrevoos até o final do ano, sendo que na penúltima delas, dia 28 de outubro, a sonda deve passar a meros 49 km de sua superfície. Podemos esperar imagens fantásticas!

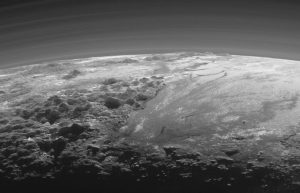

Por falar em imagens fantásticas, olha só essa aqui, que foi liberada nessa quinta feira (17). O download das imagens de alta resolução obtidas pela New Horizons continua e cada imagem que chega, o queixo cai ainda mais.

Ela foi obtida 15 minutos após a máxima aproximação da sonda com Plutão, a uma distância de 18 mil km de sua superfície, na fase que ela olhou para trás para usar a luz do Sol distante para investigar a atmosfera do planeta anão. E olha só a estrutura dela sobre a superfície! Essa estratificação, que mostra neblina mais perto do solo, é um indicativo de que há alterações atmosféricas semelhantes às que acontecem na Terra, como a formação de nuvens mais baixas.

Além disso, as imagens mostram que o nitrogênio passa por um ciclo semelhante ao que vemos acontecer com a água no nosso planeta. No caso de Plutão, o nitrogênio vai à atmosfera, se condensa em flocos de neve e cai sobre a superfície. Ainda que não se torne líquido, ele deve formar um fluido espesso e escorre das regiões mais altas para as mais baixas, formando as planícies congeladas que vemos.

Mas a despeito de tudo isso, o que mais me impressiona nessa imagem é a paisagem, como as sombras se projetam das montanhas de gelo. No alto, perto do horizonte está a cadeia de montanhas Hillary com seus majestosos 3.500 m de altura, enquanto que em primeiro plano estão as montanhas Norgay. Semana que vem tem mais!

Créditos.

Encélado: NASA/ESA/CASSINI/Ciclops

Plutão: NASA/APL-JHU/SwRI

Estrelas são mais jovens do que se pensava

SALVADOR NOGUEIRA

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

27/03/2015 02h00

As primeiras estrelas do Universo nasceram mais tarde do que antes se imaginava.

Os cientistas concluem agora que os primeiros astros brilhantes –responsáveis por acabar com a “idade das trevas” cósmicas– surgiram cerca de 550 milhões de anos após o Big Bang. É quase 100 milhões de anos mais tarde do que antes se imaginava.

A nova medição, feita com o satélite europeu Planck de 2009 a 2013, é bem mais refinada que a obtida com seu predecessor americano, o WMAP.

Tal descoberta foi possível por causa da radiação cósmica de fundo, a relíquia mais antiga deixada pelo Big Bang.

Sabemos, com base nela, que o cosmos teve sua origem cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, a partir de um estado muito quente e denso.

No princípio, a compactação do Universo era tão grande que as partículas de luz não conseguiam fluir.

Conforme a expansão cósmica seguiu adiante, a diluição finalmente permitiu que a luz circulasse livremente. Isso aconteceu cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, e é essa luz que o Planck detecta e mede. Por meio das informações contidas nela, é possível conhecer o passado.

O fato de as primeiras estrelas terem surgido mais tarde que o esperado resolve algumas contradições no estudo dos primórdios do Universo.

“Embora esses 100 milhões de anos possam parecer desprezáveis comparados à idade de quase 14 bilhões de anos do Universo, eles fazem uma diferença significativa”, afirma Marco Bersanelli, da Universidade de Estudos de Milão, na Itália, que trabalha com o satélite Planck.

Se tivesse acontecido 100 milhões de anos antes, haveria contradição com observações do Telescópio Espacial Hubble. O satélite tinha apontado que as mais antigas galáxias conhecidas não tinham a configuração imaginada pelos cientistas para o período. Ao empurrar o surgimento das estrelas para um pouco mais tarde, o Planck volta a encaixar tudo nos seu lugar.

Outra coisa interessante dos novos dados é que eles indicam não só que as estrelas começaram a nascer um pouco mais tarde, mas que o processo foi mais explosivo e acelerado do que o imaginado.

“Isso é interessante porque está relacionado não somente com a taxa com que as primeiras estrelas se formam, mas também com a evolução química do Universo”, disse à Folha Diego Falceta-Gonçalves, astrônomo da USP e da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido.

“Se muitas estrelas se formam logo de cara, elementos químicos mais pesados contaminam o Universo bem cedo.” Isso casa bem, por exemplo, com a descoberta recente de planetas muito antigos, com mais de 11 bilhões de anos.

Apesar dos resultados entusiasmantes, a análise dos dados do Planck acabou não confirmando a grande expectativa que havia: a de que tivessem sido detectados sinais do período mais antigo do Universo, a chamada “inflação cósmica”, resquícios da primeira fração de segundo de existência do cosmos.

Um outro experimento, o BICEP2, no polo Sul, chegou em 2014 a anunciar ter achado tais sinais, mas depois os cientistas descobriram que se tratava de um falso positivo.

Ao que parece, esses sinais na radiação cósmica de fundo, se existem, são mais sutis do que a precisão obtida até agora nos estudos.

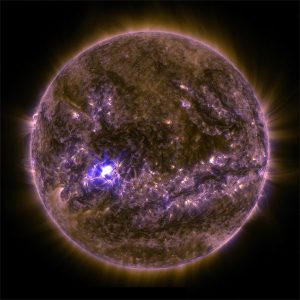

Primeira grande explosão solar de 2015 é registrada por satélite

DE SÃO PAULO 11/03/2015 21h23

Nesta quarta (11), o Observatório da Dinâmica Solar, da Nasa, registrou pela primeira vez em 2015 uma explosão solar de alta intensidade que chegou a atrapalhar comunicações.

O nível da explosão foi X2.1. No ranking de explosões, X é a categoria mais elevada –as outras são A, B, C e M. O número que sucede a letra indica a grandeza do fenômeno naquela categoria. Um dos maiores eventos de que se tem notícia ocorreu em 2001, e pertencia à categoria X20.

Durante a explosão, há uma ejeção de partículas. Se ela atingir a Terra, pode haver prejuízo em comunicações que dependem de sinais eletromagnéticos, como telefones celulares, rádios e GPS, além de poder danificar satélites e equipamentos eletrônicos na região que circunda a zona de impacto, que pode até chegar a um hemisfério inteiro.

Nasa/SDO/Divulgação

SALVADOR NOGUEIRA

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

28/05/2014 01h50

Astrônomos amadores brasileiros acabam de descobrir um asteroide que oferece potencial perigo para a Terra. É o primeiro objeto do tipo detectado em solo nacional. Mas os pesquisadores já tranquilizam: não existe previsão de que ele vá colidir conosco em algum momento futuro.

“A aproximação máxima que ele faz da Terra é de cerca de 7 milhões de quilômetros”, afirma Cristóvão Jacques, líder do Observatório Sonear –instalação construída com recursos privados na cidade de Oliveira, no interior de Minas Gerais.

Essa distância equivale aproximadamente a 18 vezes a separação entre a Terra e a Lua –perto, mas não apavorantemente perto.

Com o achado, que ganhou o nome oficial 2014 KP4, cumpre-se a principal meta do grupo do Sonear: buscar objetos que possam oferecer perigo para o nosso planeta.

O foco do grupo amador –que, além de Jacques, tem como integrantes Eduardo Pimentel e João Ribeiro– é descobrir os chamados NEOs (Objetos Próximos à Terra, na sigla inglesa).

Cerca de 90% dos asteroides ameaçadores com 1 km ou mais –porte exigido para oferecer ameaça de extinção da civilização em caso de impacto– já foram mapeados ao longo das duas últimas décadas. No total, eles são aproximadamente mil objetos.

Contudo, há muitos objetos menores, centenas de milhares, que ainda não foram catalogados e podem oferecer algum perigo à Terra, mesmo que o risco seja só em escala local.

É nessa categoria que entra o novo achado. Com diâmetro estimado entre 200 e 600 metros, ele poderia causar devastação em escala continental, no caso de uma colisão. Sua órbita, entretanto, tem uma inclinação de quase 10 graus, o que faz ele passar por “cima” ou por “baixo” da Terra (dependendo da perspectiva).

Os amadores brasileiros primeiro detectaram o objeto utilizando um telescópio com abertura de 20 cm no dia 20 de maio.

“Não foi fácil encontrar, foram muitos dias de busca. Esse nem é o nosso telescópio principal. O principal tem 45 cm, mas estava em manutenção na ocasião”, explica Jacques.

| Alex Argozino/Editoria de Arte/Folhapress |

A primeira iniciativa, ao fazer uma descoberta, é comunicá-la à União Astronômica Internacional, que então divulga a informação para que outros possam confirmar a detecção.

Jacques e seus colegas contrataram tempo em um telescópio na Austrália para seguir monitorando o asteroide quando amanheceu no Brasil, e coisa parecida fizeram astrônomos italianos.

O acompanhamento nas horas após a detecção é fundamental para que se possa determinar com mais exatidão o caminho que o objeto está fazendo em torno do Sol.

Depois de dois dias de monitoramento, ficou claro que o 2014 KP4 está numa órbita bem oval. Ele leva 3,6 anos para completar uma volta.

Em sua aproximação máxima do Sol, o objeto chega a estar a apenas 63 milhões de km da estrela (para efeito de comparação, Mercúrio, que é o primeiro planeta do sistema, fica na média a 58 milhões de km do Sol).

Quando está mais afastado, o 2014 KP4 fica a 645 milhões de km do Sol. O planeta mais próximo nessa região é o gigante Júpiter, a cerca de 778 milhões de km.

Com essa órbita achatada, o asteroide cruza a rota usual de três planetas: Vênus, Terra e Marte. “Creio que, em uma máxima aproximação, as naves que estão em Marte ou em órbita poderiam observá-lo”, diz Jacques.

Além do asteroide perigoso, o grupo do Sonear tem feito outras descobertas. Eles encontraram os primeiros dois cometas detectados por brasileiros em solo nacional e também já descobriram um asteroide membro do cinturão entre Marte e Júpiter.

SALVADOR NOGUEIRA

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

18/04/2014 02h53

Cientistas da Nasa anunciaram ontem a descoberta do primeiro planeta com o tamanho aproximado da Terra a orbitar na zona habitável de seu sistema planetário.

O achado é um passo fundamental na confirmação da desconfiança dos astrônomos de que mundos similares ao nosso sejam comuns no Universo.

O planeta orbita uma estrela com metade do diâmetro do Sol, localizada a cerca de 490 anos-luz de distância (um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros).

| Efe |

Concepção artística do planeta

Chamada de Kepler-186, ela abriga cinco planetas identificados, o quinto dos quais com aproximadamente 1,1 vez o diâmetro terrestre, localizado na chamada zona habitável.

Essa região do sistema planetário é definida como a área em torno de uma estrela onde um planeta receberia a quantidade certa de radiação para abrigar água em estado líquido na superfície.

Como na Terra essa foi a condição básica para que o planeta desenvolvesse formas de vida, os cientistas esperam que esse seja um bom termômetro para a busca de outras biosferas no Cosmo.

O anúncio foi feito ontem pela Nasa, simultaneamente à publicação de um artigo científico na revista “Science”. E os cientistas chegaram até a especular que tipo de vida poderia habitar o mundo.

Ninguém sabe no momento de que é feito o planeta recém-descoberto, batizado de Kepler-186f. Para ter uma ideia da composição, os astrônomos precisam saber tanto a massa quanto o tamanho do planeta. É o que permite o cálculo da densidade, que pode ser confrontada com os modelos de formação planetária.

No caso específico, o planeta foi achado pelo satélite Kepler, que mede a redução de brilho da estrela-mãe quando um mundo transita à frente dela. Nesses casos, os pesquisadores conseguem saber o diâmetro, mas não a massa.

Por vezes é possível complementar o estudo com observações em terra que medem os efeitos gravitacionais dos planetas em sua estrela _derivando assim sua massa. Mas a estrela Kepler-186 é muito pequena e distante para permitir essas observações. Mas isso não impede os cientistas de ao menos dar um palpite, com base em mundos de porte similar que tiveram sua densidade medida.

Alex Argozino/Editoria de Arte/Folhapress

“Pelos exemplos que conhecemos, sabemos que ele tende a ser rochoso, como a Terra”, afirma Elisa Quintana, pesquisadora do Centro Ames de Pesquisa, da agência espacial americana, e primeira autora do trabalho.

UMA POSSÍVEL BIOSFERA

Pesquisadores agora trabalham para compreender que condições poderiam ser encontradas em Kepler-186f, caso ele se mostre mesmo um planeta rochoso como o nosso.

Como ele completa uma volta em torno de sua estrela em 129,9 dias terrestres, isso significa que o planeta está suficientemente distante dela para não sofrer uma trava gravitacional.

Caso fosse esse o caso, o Kepler-186f teria sempre a mesma face voltada para a estrela, como acontece, por exemplo, com a Lua, que sempre mostra o mesmo lado para a Terra.

Embora modelos teóricos mostrem que a trava gravitacional não é um impeditivo definitivo para ambientes habitáveis (a atmosfera trataria de distribuir o calor), é sempre melhor ter um planeta com dias e noites, em vez de um em que um hemisfério é sempre aquecido pelo Sol e outro passa o tempo todo na fria escuridão.

LUZ E CALOR

Victoria Meadows, astrobióloga da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, fez cálculos da quantidade de luz que chega até esse mundo a partir de sua estrela.

Embora ele receba só um terço da radiação que o Sol envia para a Terra, como se trata de uma estrela menor conhecida como anã vermelha, há mais fluxo de radiação na frequência do infravermelho.

Na prática, isso quer dizer que é preciso menos luz para esquentar o planeta na medida certa, se comparado com os parâmetros do Sistema Solar.

“A fotossíntese seria possível lá”, declara Meadows, indicando que formas de vida capazes de converter luz em energia, como as plantas fazem na Terra, não sofreriam. “Temos criaturas fotossintetizantes terrestres que lidariam bem com os níveis de iluminação de lá.”

Uma coisa curiosa é que provavelmente essas plantas alienígenas não adotariam o verde típico da Terra. “Provavelmente a vegetação seria de um tom laranja-amarelo”, especula a cientista.

Infelizmente, não há perspectiva imediata de descobrirmos se há mesmo vida por lá. Embora o Telescópio Espacial James Webb, que deve ser lançado em 2018 pela Nasa, tenha a capacidade de analisar a composição atmosférica de mundos similares, o Kepler-186f está longe demais para passar por esse tipo de observação.

A esperança dos cientistas é, nesse meio tempo, encontrar outros planetas similares que estejam mais perto. Uma missão espacial dedicada a isso, chamada TESS, deve ser lançada em 2017 pela agência americana. A atual descoberta é, portanto, apenas o começo de uma nova era no estudo dos incontáveis mundos que existem fora do Sistema Solar.

Endereço da página:

Nova versão da clássica série de Carl Sagan apresenta um espetáculo científico, mas tem a dura missão de ser tão relevante quanto a original para novas gerações de espectadores.

O Cosmos da nova geração

A nova série ‘Cosmos’ tem como meta atualizar a clássica produção estrelada por Carl Sagan, utilizando a tecnologia para ambientar uma fantástica viagem pelo espaço-tempo. (imagem: divulgação)

Na onda dos remakes na indústria do entretenimento, uma clássica série dos anos 1980 voltou repaginada à programação da TV em 2014. Cosmos, originalmente apresentada pelo astrofísico norte-americano Carl Sagan, no entanto, não é uma produção qualquer: foi um marco na história da divulgação científica mundial.

A nova versão propõe uma viagem mais tecnológica e visual pelo espaço-tempo

A nova versão, que propõe uma viagem mais tecnológica e visual pelo espaço-tempo – agora guiada pelo também astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, discípulo do próprio Sagan –, precisa lidar com outras questões científicas e contextos socioculturais distintos para responder a uma pergunta ingrata: é possível ser relevante como sua predecessora num mundo globalizado e com uma concorrência muito maior de seriados semelhantes?

A Cosmos original, que estreou na rede norte-americana PBS em 1980, apresentou a toda uma geração, nos resquícios da corrida espacial e da Guerra Fria, temas como a exploração do espaço, a história da Terra, a origem da vida e possibilidade de vida fora de nosso planeta. Vista por centenas de milhões de pessoas, inovou ao apresentar a discussão científica como entretenimento, explorando temas complexos de forma simples. Sucesso de crítica, a produção recebeu três prêmios Emmy e a versão impressa dos roteiros do programa foi elencada em 2012 pela Biblioteca do Congresso norte-americano entre os 88 livros que deram forma aos Estados Unidos.

Série Cosmos original

A série ‘Cosmos’ original foi um importante marco da popularização da ciência, tendo sido assistida por centenas de milhões de telespectadores em todo o mundo. (foto: Wikimedia Commons)

O remake de 2014 estreou no início de março – o terceiro capítulo, de um total de 13, vai ao ar nesta quinta-feira (27/03), às 22h30, no National Geographic Channel – e conta com a participação da viúva e colaboradora de Sagan, Ann Druyan, além da produção executiva de Seth Macfarlane (criador do desenho Uma família da pesada e fã declarado de Sagan). Seu objetivo é o mesmo da série original: levar a ciência a todos os públicos. “Quando Sagan era vivo, não tentávamos pregar para os convertidos. Queríamos evocar nas pessoas, que talvez fossem até hostis à ciência, um senso de deslumbramento”, afirmou Druyan ao Space.com.

A estreia da produção foi suntuosa: foi ao ar em 170 países, em 48 idiomas, e contou com ninguém menos que o presidente Barack Obama como garoto-propaganda. Para Bruno Mendonça, astrônomo do Planetário do Rio de Janeiro, os produtores estão sendo acertadamente ambiciosos. “A série original foi um grande sucesso e temos visto a ciência se tornar tema principal em várias séries televisivas, aparecendo até mesmo em comédias como The Big Bang Theory; ela está na ‘crista da onda’”, avalia.

Nos dois primeiros episódios, Cosmos falou das origens da vida, abordou a evolução da vida desde a Terra primordial até o ser humano, recordou grandes extinções, visitou a Inquisição e viajou até as luas de Saturno e seus oceanos de metano líquido. A viagem percorreu exatamente esse trajeto pouco lógico, tão parecido com a memória humana – um recurso interessante para correlacionar assuntos, mas que às vezes cria certo desconforto por deixar temas em aberto e histórias por contar (em alguns casos, provavelmente nos próximos capítulos).

Para a produtora cultural Roberta Manaa, idealizadora do projeto de rodas de leitura do Planetário do Rio de Janeiro e uma das organizadoras da Jedicon, a série tem mantido sua característica original de tornar palpáveis temas complexos, sem acabar com seu encantamento natural e sem evitar pontos espinhosos. “Vivemos em um momento delicado, no qual muitos propagam ideologias que vão contra a ciência e contra o acesso ao conhecimento. Por isso, todo esforço para trazer assuntos complexos para uma linguagem compreensível é válido”, diz. “Um bom exemplo disso foi dado pela Fox Oklahoma, que tirou o programa do ar quando foi abordado o tema da evolução, alegando ‘problemas técnicos’, sanados assim que essa parte acabou.”

O astrônomo Fernando Roig, do Observatório Nacional, pondera, no entanto, que ressuscitar uma série clássica, independentemente do resultado final, sempre traz um quê de falta de originalidade. “A Cosmos original foi única em muitos aspectos, como foram outras séries da mesma época. É difícil conceber um remake que possa ter o impacto que tiveram”, acredita. “Mas eu sou velho e ainda por cima sou astrônomo; talvez essa opinião deva ser dada por um adolescente curioso, como eu era quando vi a original.”

Se hoje os documentários científicos como Cosmos se tornaram mais comuns (ao menos na TV paga), Roig ressalta que o cenário era diferente na década de 1980, em especial no Brasil. “Não havia Discovery, History e canais desse tipo, o melhor dos mundos era quando a TV aberta passava algum documentário velho da BBC”, relembra. “Por isso, Cosmos teve um impacto tão grande; ela inovou em termos de linguagem científica, efeitos especiais e, principalmente, ao abordar um tema até então inexistente no mundo do documentário: a astronomia, e a sua relação com o pensamento humano.”

Bruno Mendonça também destaca a mudança de cenário, mas acredita numa concorrência não excludente. “Há muito mais séries com temática científica hoje – e quanto mais, melhor!”, comemora. “A inovação da nova Cosmos não é sua existência, mas os recursos tecnológicos que pode utilizar.”

Nova versão da série Cosmos

Para nos guiar por uma fantástica viagem da origem da vida aos confins do Universo, Neil deGrasse Tyson conta hoje com muitos recursos tecnológicos que não estavam à disposição de Carl Sagan em 1980. (imagem: divulgação)

De fato, a série atual lança mão de animações digitais que não existiam na época de Sagan e algumas passagens chamam a atenção pela riqueza estética (como a árvore da vida e o passeio pelo Sistema Solar do segundo episódio) – mas contrastam com a simplicidade do cenário da ‘nave’ em que Tyson nos leva pelo espaço-tempo, que parece aquém do esperado para uma produção atual.

UMA VIAGEM PESSOAL PELA CIÊNCIA

As transformações midiáticas e tecnológicas, claro, não foram as únicas – a ciência também mudou nessas três décadas. “Muitos avanços aconteceram em todas as áreas, o que justifica o remake”, avalia Fernando Roig. “O próprio Sagan fez atualizações no original, adicionando conteúdo no fim dos capítulos, mas o resultado não foi bom.”

Roig: A primeira série era uma viagem pessoal filtrada pelos olhos de um pesquisador de opiniões muito fortes. Até aqui, a nova versão parece mais alinhada com o formato informativo dos documentários modernos

Mendonça, no entanto, relativiza as mudanças na ciência. “A nova Cosmos traz um calendário cósmico proposto por Sagan que mostra como nossa presença no Universo é recente”, explica. “Muita coisa aconteceu em 30 anos, a ciência evoluiu, mas quase nada mudou tanto assim, os principais temas permanecem atuais.” Uma das curiosidades dos fãs é como serão mostradas as descobertas sobre os exoplanetas, que não eram conhecidos na época da série original.

Mais do que no conteúdo, Roig aponta grandes diferenças na abordagem das duas produções – algo de certa forma refletido no próprio subtítulo das versões, que passou de Uma viagem pessoal para Uma jornada pelo espaço-tempo. “A primeira série tinha uma cadência que chamava à reflexão, era uma viagem pessoal filtrada pelos olhos de um pesquisador de opiniões muito fortes”, pondera. “Até aqui, a nova versão parece mais alinhada com o formato informativo dos documentários modernos, não há uma visão pessoal de Tyson – mas talvez ainda seja cedo para julgar isso.”

De forma geral, esperava-se mais de Cosmos do que apenas entretenimento de qualidade – afinal, a série original teve grande importância para a popularização da ciência para toda uma geração. Mas essa talvez seja uma expectativa injusta, dados os contextos social, econômico e cultural em que vivemos hoje. Pode ser demais acreditar que uma série de televisão, mesmo uma desse naipe, seja capaz de mudar concepções e resolver celeumas intermináveis sobre pontos que envolvem diversos interesses comerciais e até religiosos, como mudanças climáticas, energia limpa, sustentabilidade e evolução.

Neil deGrasse Tyson

Discípulo de Carl Sagan e um dos nomes mais conhecidos da área da popularização da ciência hoje em dia, Neil deGrasse Tyson tem a dura missão de substituir seu ‘mestre’ e tentar fazer da nova ‘Cosmos’ um marco tão significativo como a produção original. (imagem: divulgação)

Por sua vez, Tyson tem recebido críticas devido à sua posição em relação a determinados temas – em especial pela ‘neutralidade’ quanto à utilização militar do conhecimento científico. Sagan, apesar de grande incentivador da exploração espacial, foi grande crítico do projeto militarista do então presidente Reagan de criar um sistema de defesa espacial contra mísseis soviéticos (o famoso projeto Guerra nas Estrelas). Tyson parece ter uma visão mais romântica sobre o papel do cientista na sociedade e tende a isentá-lo da responsabilidade por esse tipo de uso do seu trabalho.

De qualquer forma, Roberta Manaa defende a escolha do astrofísico, um discípulo do próprio Sagan, para assumir a nova Cosmos. “Tyson parece apaixonado pelo que faz, é engraçado, inteligente, inspirador. Não imaginaria ninguém além dele que pudesse assumir esse papel”, diz.

A produtora cultural destaca, ainda, a importância da série e de outras produções de temática científica para despertar o interesse dos jovens pela ciência. “Ao seu modo, séries, documentários e até produções como Jornada nas Estrelas geram inquietude, admiração e desejo de conhecer”, avalia. “Isso é importante em especial em países como o Brasil, onde o investimento em educação e ciência não é o ideal e a qualidade da programação da TV é ruim, mas existe interesse por teatro e cinema de ficção científica e por atividades de divulgação.”

ASSISTA AO TRAILER DA NOVA VERSÃO DE COSMOS

Marcelo Garcia

Ciência Hoje On-line

SALVADOR NOGUEIRA

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

26/03/2014 18h25

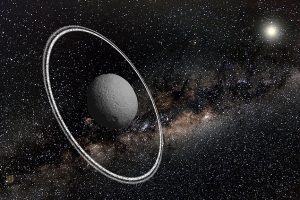

Astrônomos brasileiros descobriram um asteroide que possui anéis. É a primeira vez que essas estruturas são encontradas num objeto celeste que não fosse um planeta gigante.

O trabalho, que tem como primeiro autor Felipe Braga-Ribas, do Observatório Nacional, foi publicado com toda pompa e circunstância na edição desta semana da revista “Nature”.

O asteroide em questão já era conhecido e é chamado Chariklo. Trata-se de um objeto vulgar, com cerca de 250 km de diâmetro, que pertence à classe dos centauros _nome dado aos objetos de pequeno porte que orbitam o Sol entre Júpiter e Netuno.

No caso específico, o objeto está numa trajetória oval entre Saturno e Urano _em tese muito distante para que imagens de telescópio revelassem algo mais que um pontinho.

Contudo, Braga-Ribas e seus colegas são especialistas em usar uma estratégia especial para estudar corpos celestes nas profundezas do Sistema Solar. Trata-se do monitoramento de ocultações.

Lucie Maquet

Concepção artística do anel identificado em torno do asteroide Chariklo

Uma ocultação acontece quando um objeto passa à frente do outro no céu. (Na semana passada, os amantes da observação celeste puderam testemunhar a olho nu um evento desse tipo, quando a Lua encobriu o planeta Saturno por cerca de 1h.)

No caso em questão, o Chariklo ia passar à frente de uma estrela distante, em 3 de junho de 2013. Quando isso acontece, os cientistas podem descobrir várias coisas que não são visíveis em outras circunstâncias. Por exemplo, ao medir o tempo de duração do trânsito, é possível estimar com razoável precisão o tamanho do objeto.

REUNIÃO DE TELESCÓPIOS

Diversos pontos de observação foram estabelecidos no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile, e o que se viu foi não uma única ocultação, mas uma sequência de obstruções rápidas do fluxo luminoso da estrela de fundo.

O padrão observado indicava a existência de dois anéis em torno do asteroide, um com 7 km de espessura, e o outro com 3 km.

Essa identificação precisa só foi possível graças ao Telescópio Dinamarquês do ESO (Observatório Europeu do Sul), em La Silla, no Chile. Ele foi o único, dentre todos os usados no esforço de observação, a detectar a divisão entre os anéis.

O governo Lula assinou em 2010 um acordo para fazer parte do ESO, mas o acerto ainda pende por aprovação do Congresso Nacional. Mesmo assim, o consórcio já concedeu direito pleno de uso aos pesquisadores do Brasil.

PERSISTENTES

Seriam os anéis detectados um traço momentâneo, talvez resultado de uma colisão, ou uma característica persistente desse asteroide? Os pesquisadores apostam na segunda opção.

“Acreditamos que eles sejam estáveis” disse à Folha Braga-Ribas. “Também achamos que haja pelo menos um pequeno satélite atuando como pastor dos anéis, deixando-os estreitos e criando a divisão entre eles.”

A observação inédita é um ótimo ponto de partida para a compreensão de como se formam essas estruturas, marcantes sobretudo em Saturno, mas também presentes nos demais planetas gigantes.

“Aparentemente, os mesmos mecanismos dinâmicos que explicam os anéis dos planetas gigantes atuam nos de Chariklo, mesmo que sejam ordens de grandeza menores”, diz Braga-Ribas.

FUTURO

De apenas mais um objeto da vasta população dos centauros, o Chariklo passou agora a ter atenção especial.

Faz parte dos planos dos pesquisadores seguir adiante com o esforço de caracterizar esse objeto.

“Estamos considerando pedir tempo no Telescópio Espacial Hubble para observar o sistema”, conta o astrônomo brasileiro. “Mas o tamanho dele é equivalente a dois pixels do Hubble, então levaremos as técnicas de imagem ao limite de sua capacidade.”

Endereço da página:

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/03/1431402-brasileiros-descobrem-aneis-em-asteroide.shtml

Este vídeo mostra a passagem do cometa ISON por seu periélio (ponto de máxima aproximação do Sol na órbita do cometa). O video foi criado a partir de imagens da sonda STEREO, da NASA, e compreende as horas entre 04:00h do dia 28/11/2013 e as 13:00h do dia 29/11/2013. A máxima aproximação ao Sol ocorreu por volta das 16:00h, horário de Brasília (UMT+3).

Cometa Ison teria sobrevivido após passar perto do Sol, dizem cientistas

Imagens recentes mostram que Ison, inicialmente declarado morto, voltou a ter brilho.

O cometa Ison, ou alguma parte dele, teria sobrevivido ao encontro com o Sol, afirmaram os cientistas. O pedaço de rocha gigante de gelo e areia foi inicialmente declarado morto quando não conseguiu emergir por detrás da estrela com o brilho esperado pelos astrônomos.

Tudo que poderia ser visto nas imagens dos telescópios era uma leve mancha – seu núcleo e sua cauda pareciam destruídos. Mas imagens recentes indicaram um brilho do que seria um pequeno fragmento do cometa.

Astrônomos admitiram surpresa e satisfação, mas agora se mantêm cautelosos de que algo possa acontecer nas próximas horas ou dias. Se o cometa (ou o que sobrou dele) pode continuar a brilhar, ou simplesmente sumir de vez.

“Nós temos acompanhado esse cometa por um ano e todo o caminho tem nos surpreendido e confundido”, disse o astrofísico Karl Battams, que lidera o projeto Sungrazing Comets na agência espacial americana, a Nasa.

A Agência Espacial Europeia também havia sido uma das primeiras organizações a sentenciar a morte de Ison, mas reavaliou a situação. Uma pequena parte do núcleo pode estar intacto, dizem especialistas.

Dúvida

Ainda não se sabe, entretanto, qual parcela da massa de gelo de 2 quilômetros sobreviveu. Segundo especialistas, Ison teria sido seriamente afetado ao passar a 1,2 milhão de quilômetros acima da superfície do Sol, uma distância razoavelmente pequena considerando as dimensões espaciais.

Durante esse percurso, sua camada de gelo teria vaporizado rapidamente sob temperaturas acima de 2 mil graus Celsius. A imensa gravidade da estrela também teria impactado o pedaço de rocha.

Segundo a especialista Karl Battams, “nós gostaríamos de ter alguns dias apenas para olhar as imagens que vêm da aeronave espacial (de observação, pertencente à Nasa), e que nos permitirá avaliar o brilho do cometa que estamos vendo agora, e como esse brilho muda”.

“Isso talvez nos dê uma ideia da composição desse objeto e o que acontecerá com ele nos próximos dias ou semanas”. Independente do que acontecer adiante, os cometas devem voltar a ter importância no próximo ano.

Daqui a praticamente um ano, o Cometa Siding Spring vai passar a uma distância de menos de 100 mil quilômetros de Marte. E, em novembro de 2014, a missão Rosetta, da Agência Espacial Europeia, tentará inserir uma sonda no núcleo do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Publicado em 06/11/2013 por Tibério Borges Vale

JC e-mail 4849, de 05 de novembro de 2013

4. 22% das estrelas similares ao Sol têm planetas habitáveis

Análise de 42 mil estrelas revela prevalência de mundos da Via Láctea que poderiam ter água líquida em sua superfície

A cada cinco estrelas similares ao Sol, pelo menos uma deve ter um planeta como a Terra que seja potencialmente habitável.

Essa é a ousada –e empolgante– conclusão de um trabalho feito por pesquisadores nos EUA, baseado em dados do satélite Kepler.

A ousadia é proveniente do fato de que foi preciso realizar alguma ginástica estatística para chegar a esse número, em razão da pifada do telescópio da Nasa, em maio.

“Não podemos contar com nenhum dado adicional do Kepler para melhorar o baixo nível de completude da amostra de planetas análogos da Terra além do que reportamos aqui”, afirmam GeoffMarcy, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e seus colegas, em trabalho publicado na última edição do periódico “PNAS”.

O Kepler observou cerca de 150 mil estrelas durante quatro anos, monitorando reduções de brilho que pudessem indicar a presença de planetas passando à frente delas.

Dessas, o grupo separou cerca de 42 mil que fossem similares ao Sol (tipos K e G) e menos ativas (o que facilita a detecção de planetas).

Então procuraram planetas com um software que analisa os dados do Kepler. Localizaram 603, dos quais dez tinham o mesmo porte da Terra. Nenhum deles com a mesma órbita do nosso planeta.

ESTATÍSTICA

A partir desses dados, os pesquisadores procederam com uma análise estatística para eliminar qualquer viés de observação e extrapolar os resultados para todas as estrelas da Via Láctea.

O resultado foi entusiasmante. Cerca de 22% das estrelas do tipo solar devem ter um planeta na chamada zona habitável (região do sistema onde um planeta poderia conservar água em estado líquido em sua superfície).

Nesse caso, os pesquisadores adotaram uma definição de zona habitável que inclui mundos que recebem de um quarto a quatro vezes a radiação que a Terra ganha do Sol.

Em nosso sistema planetário, essa região incluiria Vênus, Terra e Marte. Desses, sabemos que hoje só o nosso mundo conserva água em estado líquido de forma estável. Mas sabe-se que no passado Marte teve água líquida, e essa possibilidade não está descartada para Vênus.

Levando em conta a densidade de estrelas em nossa região da Via Láctea, Marcy e colegas calculam que o mundo habitável mais próximo deve estar num raio de “meros” 12 anos-luz de distância.

Agora, se a busca se restringir a planetas com órbitas bem semelhantes à da Terra, de 200 a 400 dias, os números caem. Apenas 5,7% das estrelas de tipo solar deveriam ter um mundo assim.

Ainda assim, é uma ótima perspectiva, levando em conta os 200 bilhões de estrelas que tem a nossa galáxia.

(Salvador Nogueira/ Folha de S.Paulo)

Outras matérias sobre o assunto:

O Globo

Milhares de planetas como a Terra ao longo da Via Láctea

Zero Hora

Bilhões de planetas do tamanho da Terra podem ser habitáveis